你不知道的恐龙的那些事儿

来源:光明网科技 发表时间:2012-05-21

恐龙,可谓是人们心目中最神奇的一类动物,种类繁多、形态各异、大小不一。在它们的身上似乎有许许多多的“谜”等待人们揭开。

恐龙,也是一个被说滥了的话题,但争论中大多为恐龙是怎么灭绝的。但你知道亿年前恐龙是怎么生活的吗?冬天冬眠吗?会游泳吗?吃什么?

下面将带您走入恐龙的世界,看看亿年前的恐龙是怎么生活的。

■化石重现恐龙捕食瞬间 拥有强大攻击力

来自加拿大、日本、我国大陆和台湾地区的学者宣布,在我国辽宁发现了一例恐龙之间直接捕食的化石证据:一段植食性恐龙的肋骨上嵌入了肉食性恐龙的牙齿。研究人员在本月出版的《国际古生物学与地层学杂志》上描述了这件有趣的标本。

该化石发现于距今1.2亿年的下白垩统地层,属于热河生物群义县组。作为举世闻名的化石宝库,目前在该地发现的恐龙多数为小型角龙类、鸟脚类与兽脚类恐龙。

东北巨龙是此地出土的、屈指可数的大型恐龙之一。该植食性恐龙长达14米,长期以来并未发现它有天敌。

在修理东北巨龙的化石时,化石专家发现了一块奇怪的肋骨碎片。在该肋骨碎片上,居然插着一枚肉食龙的牙齿。

这个有趣的发现吸引了多国学者的关注。对化石拍X光后显示,牙齿深深嵌入肋骨,没入的部分多于肉眼能见部分,且牙齿只保留了尖端,其他部分被生生地折断。

“这枚牙齿嵌入东北巨龙的肋骨,而肋骨周围并没有骨骼的再生长痕迹。因此,我们怀疑,是肉食龙在啃食尸体时折断了牙齿。”加拿大派普斯通恐龙研究所博士贝尔介绍说。

来自我国台湾的学者曾国维则表示,这不能完全排除是肉食龙主动捕猎造成的伤害。

此外,加拿大阿尔伯塔大学生物科学系研究生邢立达介绍说,他们从牙齿的尺寸推断,义县组目前还存在一种体型超过2米的大型肉食龙。同时,通过对牙齿嵌入所需咬合力的初步估算,该值为8880牛。“这与恐爪龙上颌的咬合力相近,显示这种未知的恐龙拥有强大的攻击力。”

“我们考察了恐龙股骨形状上的差异,发现股骨的上端,即臀肌的附着处,有着一定的个体差异。”Maidment说。“根据这种差异我们将成年剑龙分为两个统计学差异明显的群体。”

然而,未成年剑龙的股骨上端形态和这两个群体都不同,因此骨骼形态的差异是在成年后发生的,很可能是幼年恐龙性成熟的时期。

将这些恐龙分成了两个群体后,他们面对的另一问题就是判断它们各自所代表的性别。“除非发现一只保存完好的钉状龙化石,并且它的输卵管内有一枚卵,否则我们可能无法知道它们究竟哪组是雄性,哪组是雌性。”Maidment说。

恐龙冬眠吗?

恐龙冬眠吗?这是一个令人感兴趣的话题。科学家研究发现,恐龙不冬眠,即使是生活在地球极地地区的恐龙。美国蒙大拿州立大学的研究生Holly Woodward发现,1.6亿年前生活在澳大利亚的恐龙的生理特征与生活在地球上其他地方的恐龙几乎完全相同。那个时期,澳洲大陆还处于南极圈中,这就意味着生活在那里的恐龙每年要在极度的寒冷和完全的黑暗中生存长达6个月。

Woodward在澳大利亚研究了18种不同恐龙的化石样本,这些恐龙在早白垩纪生活在南极圈以内。两项研究集中在研究骨骼的停止生长线(LAGs)或骨组织的“年轮”上。“这些年轮在骨骼暂停生长时形成。”Woodward说。因为骨骼不会在动物冬眠时生长,因此年轮缺失的现象使前人得出恐龙冬眠的理论。但Woodward更广泛的取样显示出不同的结果。“我发现年轮在几乎所有的标本中都存在,除两具最小的以外。所以它对于证明冬眠理论没什么价值。”

■恐龙游泳吗?

恐龙会游泳吗?这是科学家多年来一直争论不休的问题。2007年,一期美国《地质学》月刊登载论文称,科学家在西班牙东北部的卡梅罗斯盆地发现了恐龙用爪子在水底划出的痕迹,这成为“恐龙会游泳”的确凿证据。

论文称,科学家发现了1.25亿年前恐龙用爪子在水底划出的痕迹。这道痕迹由6组成对留在砂岩上的不对称划痕组成。每组中的两三个划痕有50厘米长、15厘米宽,表明这些划痕是恐龙游泳时后爪划到水底留下的。因为留下的不是掌印而是划痕,说明恐龙身体的重量得到了浮力的支撑,而且砂岩表面的波纹表明水深约为3.2米,科学家由此推断,恐龙当时不是在水里走而是在游泳。

此前,科学家普遍认为恐龙适应陆地生活,某些恐龙是否也会游泳一直备受争议。此次发现的这道恐龙爪划痕是证明恐龙可以长时间连续游泳的第一例明证。

■恐龙随季节迁徙吗?

“燕子去了,有再来的时候”,这个描写候鸟迁徙的句子如果放到一亿多年前的侏罗纪,也许要改成“恐龙去了,有再来的时候”,因为研究人员最近发现了恐龙也会进行季节性迁徙的有力证据。

美国科罗拉多学院的研究人员对蜥脚类恐龙牙齿化石进行相关分析后发现,这种恐龙很可能会进行季节性迁徙。研究人员推测,这些恐龙经常到谷地肥沃的冲积平原中觅食,但当谷地遭受季节性干旱时,就迁徙到高地,等旱季过后再回到谷地。研究人员亨利·弗里克说,这个结果是意料之中的,因为蜥脚类恐龙体型巨大,又是食草动物,如果长期在一个地方居住,当地植被难以承受。

蜥脚类恐龙是已知陆地上曾有过的最大的脊椎动物之一,据化石推测其体长可达30多米,估计体重可达上百吨。这种恐龙的季节性迁徙为了解它们的生活习性提供了线索。研究人员说,今后将尝试用类似技术手段来研究其它种类恐龙的生活习性。

■恐龙“昼伏夜出”还是“夜出昼伏”?

电影《侏罗纪公园》中的情节最近被化石所证实:迅猛龙趁着夜色捕食,而食植物的大块头们几乎一天到晚都在吃东西。以前人们总认为,恐龙是昼行动物,它们白天出来觅食,将夜晚留给小型哺乳动物。现在恐龙化石眼部的精细结构否定了这种猜想。这项发表在《科学》杂志上的研究告诉我们,很多猎食性恐龙都是“夜行侠”。

恐龙、鸟类和蜥蜴的眼部都有一骨质环,叫作巩膜环,但哺乳动物和鳄类中没有。来自加州大学戴维斯分校(UC Davis)的R.Motani教授及合作者测量了33具化石中巩膜环的内径、外径及眼眶大小,这些化石包括恐龙、早期鸟类和翼龙。他们还搜集了164具现生动物骨骼,并做了同样的测量处理,用于对比和验证。研究结果显示,大型植食恐龙是昼夜都活动的,大概是由于它们食量巨大必须不停进食,只在每天最热的那段时间稍微休息一下,避免体温过高。这和现代大型植食动物如大象的节律相似。迅猛龙和其它中小型食肉动物则趁着夜色出没。

■恐龙爱吃什么?

很多人以为恐龙全是可怕的肉食性动物。英国研究学者发表文章称,恐龙种类多,体形和习性相差也大。根据它们骨胳化石的形状,把它们分成两大类,一类叫做鸟龙类,一类叫做蜥龙类。根据它们的牙齿化石,还可以推断出是食肉类还是食草类。这只是大概的分类,根据恐龙骨胳化石的复原情况,我们发现,其实恐龙不仅种类很多,它们的形状更是无奇不有。其中个子大的,可以有几十头大象加起来那么大;小的,却跟一只鸡差不多。就食性来说,恐龙有温驯的素食者(吃植物的恐龙)和凶暴的肉食者(吃动物的恐龙),还有荤素都吃的杂食性恐龙。

其实,许多恐龙是温和的草食性动物,只穿梭在树丛间,撕扯树梢的叶子吃。还有些恐龙和人类一样,属于吃肉也吃植物的杂食性动物。至于肉食性恐龙不只吃恐龙,还有任何能动的东西,如昆虫和鸟类,都是它们的捕猎对象。从恐龙化石遗骸,我们可以得知许多恐龙生前的食性。其中最重要的线索,来自恐龙下颚骨及牙齿的形状和排列。此外,整副恐龙骨架的形状也能提供一些线索,如肉食性恐龙通常具有大的头部、短而有力的颈,以便把猎物的肉撕扯下来吃。而大多数草食性恐龙则具有长长的颈,以方便它们取食树梢叶片。

■长颈恐龙如何觅食 吃生长在地上的植物

长颈蜥脚类恐龙生活在侏罗纪和白垩纪。上世纪早期,蜥脚类恐龙化石第一次被发现时,它的颈部被描述为近乎水平。但近来发现的化石则被重新搭建:它的头远远高出地面,有着天鹅般曲线的颈部几乎与地面垂直。这也引起了人们对这种恐龙的血液循环如何为头部提供血液的争论,一些研究者甚至认为它可能有多个心脏。原始的化石标本很重且易碎,难以在其关节上移动,因而很难确定它颈部的初始形态。Steven和Parrish开发了“DinoMorph”软件来模拟两种长颈蜥脚类恐龙即Diplodocus和Apatosaurus的颈部形态。该软件模拟了每一对颈部脊椎运动的几何学细节,得到了复杂的三维图景。结果表明,它们的颈部在放松时几乎是水平的,向下倾斜的角度很小。头部离地面很近,与颈部相比又有一个向下的角度。两种恐龙的颈部没有传统假说所认为的那般柔软,Diplodocus仅能使其头部抬起来超过背部,Apatosaurus的灵活性略好一些。这意味着长颈蜥脚类恐龙是沿着湖滨吃生长在地上的植物,而不是像长颈鹿一样吃树叶。

梁龙Diplodocus复原图

■恐龙爆脾气或与虱子骚扰有关

科学家经研究发现,史前巨型动物恐龙也可能被虱子折磨的痛苦不堪,它们的爆脾气也许就是虱子作祟的结果。根据对虱子DNA进行的一项新研究,虱子早在6500多万年前就已发生进化,当时的地球还在恐龙统治之下。

此项研究还指出,在史前史早期,哺乳动物和鸟类便已开始进化成我们今天看到的大量不同种群,早于此前的预计。美国伊利诺斯州大学的凯文·约翰逊博士表示:“我们的分析显示寄生在鸟类和哺乳动物身上的虱子在恐龙灭绝前就已进化出不同种群。基于虱子在鸟类以及哺乳动物身上的普遍程度,它们可能普遍寄生在地球上的大量动物种群身上,其中就可能包括恐龙在内。”

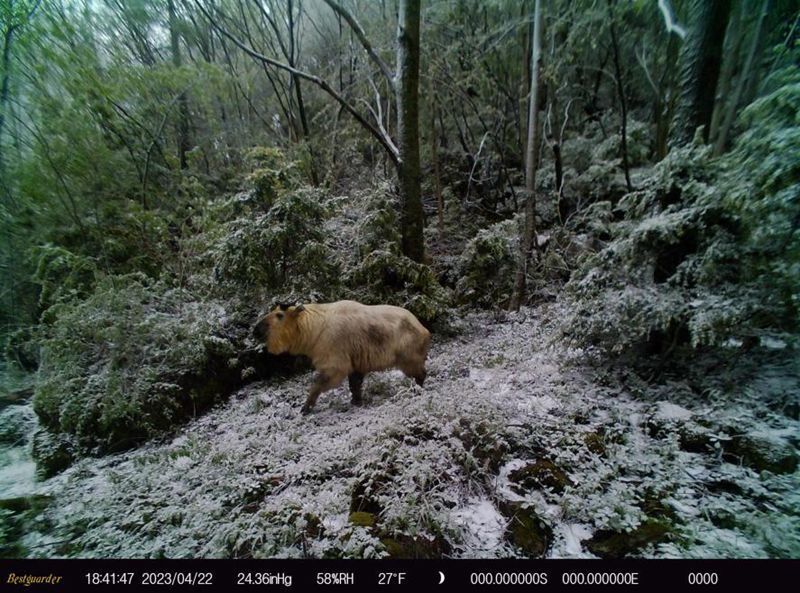

图为一块虱子化石,距今4400万年,右图为一只寄生在水禽身上的现代虱子。科学家认为虱子可能吸食长羽毛恐龙的血。

利用来自69种不同谱系的虱子DNA,研究人员创建了虱子的进化族谱。由于DNA随时间推移发生变化,这些变化也可用于创建相关动物种群进化的“时间线”。研究论文刊登在《生物学快报》上。研究论文合著者、伦敦自然历史博物馆的文森特·史密斯博士说:“虱子就像是一个活化石。有关过去的记录就保存在这种寄生虫体内。通过重建它们的进化史,我们能够将虱子当成一个标记,研究它们的宿主的进化史。”

编辑:佚名